延續上一集的論述,1950~1980年這「輝煌三十年」出生的世代,有將近3/4的人,最終的學歷及經濟地位都比父母更高。但這個世代的下一代,其最終的學歷及經濟地位卻無法超越他們的父母(平均而言)。到底發生了什麼事,為什麼搭載四、五、六年級生往上走的電梯,換成他們的小孩踏上去的時候,就突然停電了?另外,在這個「世界趨勢」下,臺灣又有什麼相同或相異之處?還有最重要的是,在這樣的世代變遷中,你正處於哪個位置?

學歷的部分很好理解,二次世界大戰結束後,幾乎全世界都處於百廢待舉的「新開局」情勢;沒了戰火的威脅,大家的小孩自然更能無後顧之憂的念書。「家族中的第一個大學生」極高比例出現在這個世代,而在那個學歷和工作能力呈高度相關的時代,學歷的提升幾乎就代表(伴隨)了經濟地位的提升。那為什麼他們的下一代,這一套就失靈了呢?答案可能要拆成兩部分來回答。

以美國來說,擁有大學學歷與否,對於可獲得的工作收入,有著「極顯著」的差異。高等教育確實是美國社會的稀有資源,但如今卻已經變成,與父母社經地位密切相關的指標(《暗黑真相網》說過的:「歹竹不會出好筍」)。在美國,優質的高等教育是很貴的;念得起的,幾乎就代表其父母是上一代中,脫穎而出的第一代贏家。然後,第二代之後的小孩,會依父母社經階級的不同,而分流到不同的大學。現在,頂端20%家庭的小孩,進入頂尖大學的機率,是底層20%家庭小孩的17倍!

臺灣的狀況就不太一樣了,自從李遠哲的教改,把高等教育弄得一文不值後,大學學歷再也不代表一定程度的工作能力,自然也就無法顯著反映在收入上。套句《暗黑真相網》說過的:「企業真正花錢要買的是你的產值,而不是你的時間或學歷。」所以,如果真要統計台灣的大學「學力」,就應該把那些「學店」學歷給扣除掉,才比較準確。當然,沒有一間大學會承認自己是學店,我們也就不指名道姓,免得又被告妨害名譽。總之,美國的狀況是,上一代的成績造成了下一代的「教育隔離」,階級流動的機會之窗,開的快、關的也快。台灣則是被自己的「濫芋」大學給搞死,除了少數頂大的頂科系外,大學學歷再也不能代表什麼。

再來說階級流動,階級活動又分為「絕對流動」和「相對流動」,本文一開頭提到的,「輝煌三十年」世代有3/4的人,最終的學歷及經濟地位都比父母高,是屬於「絕對流動」;因為如果是「相對流動」的話,不可能有75%的人排位都上升。在相對流動中,有人向上流動,就一定有人得向下流動。舉例來說,我連續兩年參加高雄富邦馬拉松,第一年跑了4小時40分,第二年跑了4小時20分,進步了20分鐘,這是我的絕對流動向上了,表示我跑的更快了。但若我第一年的排名是4,000人中的第1,200名,第二年則是4,000人中的1,600名,代表我的相對流動向下了,表示有更多人進步的比我更多(這是真實案例,臺灣跑者在近年來的進步速度驚人,想要相對流動向上的競爭度,大概如【我愛身分地位2-階級戰爭】中所述的社會階級排位,一樣地強烈。)

一個時代可能有很大的絕對流動,但很小的相對流動;也有可能反過來,有著高相對流動和低絕對流動。「輝煌三十年」之所以被稱為輝煌三十年,就是因為它有著很高的絕對流動,又有著很高的相對流動。可能聰明的您此時想:「這不合邏輯啊!大家都往上爬,那誰往下掉?」答案建議您暫停一下,想一想可能的原因,再繼續往下看(看您有沒有猜對)。

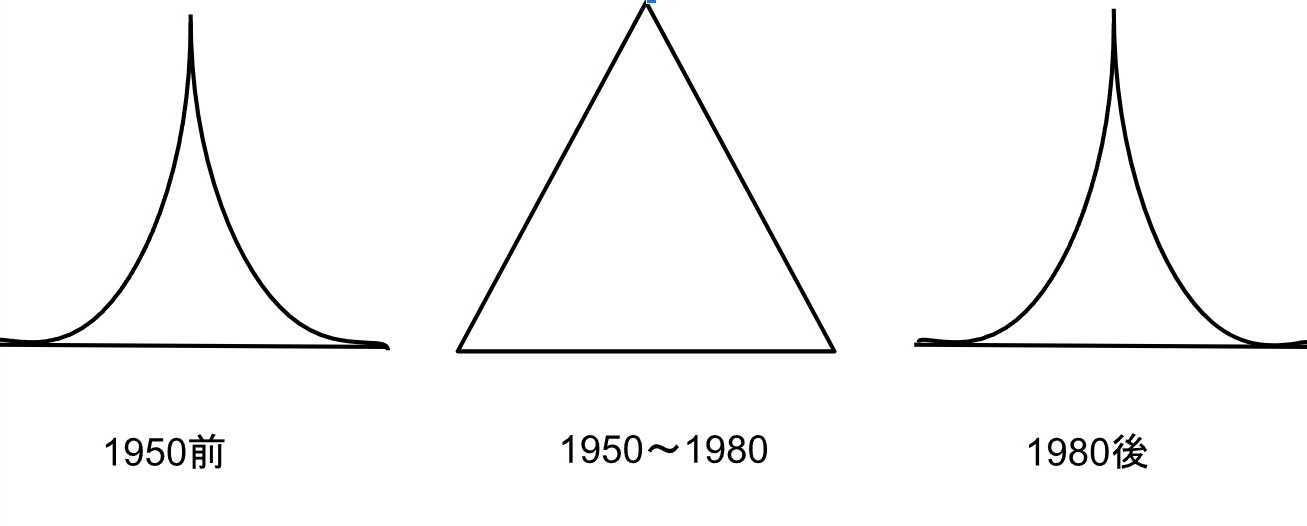

當然,如果社會地位也用馬拉松那種分秒必爭的一條龍排序的話,那「整體相對流動向上」是不可能的,頂多是全體的絕對流動向上(每個人都進步,但排名不變。)但社會沒必要(也不可能)做到一條龍排序,社會是一個金字塔階層的結構,以一層層的階級「區間」來作為呈現。所以,若要達到高相對流動(向上)的話,答案就是:金字塔的形狀改變了!我們在【資本主義循環的暗黑真相】一系列文章中,說明了中產階級的崛起,或許才是人類經濟史上的「異常」或奇蹟。我們用一張圖示應該會更容易明瞭。

雖然很粗糙,但應該清楚明白。在輝煌三十年裡,中間的位置變多了,所以很多沒有背景,單靠努力念書&工作的人,順利地往上爬,填補了這些新空位。但在1980年後一直至今,已經又回到了1950之前的形狀,甚至更為懸殊。美國的一項統計,從2009年至今,頂端1%的家庭,平均的實質所得增加了31%;而其餘99%的人,實質所得卻幾乎原地不動(增加不到0.5%)。如果我們把比較的組別拆成頂端10%和其餘90%的話,那90%的人就是往下掉了(絕對流動)。很駭人聽聞,但這是事實,無可奈何的事實。那些在時代的機運之窗爬上去的人,他們的下一代又被強壓回了金字塔的廣底。

原因絕對有很多,而且彼此錯綜再影響,但我們可以歸納出幾項。首先,大概有95%的人都同意「每個人都應該有相同的機會往上爬」,這個共識半世紀以來幾乎沒有改變。但如果把問題改為,我們的社會是否「應該盡一切代價,確保每個人有相同的成功機會?」同意的人就只剩下七成左右了;特別是居於社會經濟地位前20%的人,只有48%同意,還不到一半。人不僅渴望跟相同階級的人為伍,也討厭底下的人太容易爬上來。除了「教育隔離」的現象,「居住隔離」和「婚姻隔離」,三者形成的「階級隔離」在近半世紀來,越來越明顯的把人們分為如槓鈴的兩個極端。

為什麼【我愛身分地位2-階級戰爭】中的那位爸爸要拚了命的買學區房?為什麼【阿特拉斯對醫師娘的聳聳肩(下)】中的那位爸爸覺得人生毁了?無非就是希望孩子「遠離低端」(借用一下北京當局的用詞)。已故的巴菲特合夥人查理蒙格在其類自傳的鉅作中,還專門用一個章節強調,孩子在中學時的學習效果,和「同學的家庭背景」的相關性,遠比跟「自己的家庭背景」還要高。孩子的同學都是誰,真的至關重大;也就代表著,同學的家長都是什麼樣的人,大比例決定了你的小孩的未來。

很想有臺灣的例子,但無奈一來手邊沒有資源可查詢,二來怕說了誰是「89學校」又要被告,所以只好來看一個美國的例子作為借鏡了。位在加州的橘郡(Orange County)有34個城市,當中有貧民區,也有富人區,但沒有中產階級區。父母只有兩個選擇:咬牙送小孩進富人區的學校,或是放任小孩進窮人區的學校。舉例來說,拉古納海灘(Laguna Beach)有91%的居民是白人,人均所得是84,000美元;但不到半小時車程的聖塔安娜(Santa Ana)卻有95%的拉丁裔人口,人均所得只有17,000美元。臺灣沒有像美國的那種「種族隔離」 ,但絕對有像美國的拉丁裔、有色人種(黑人)那一類,代表著低端、高犯罪率的族群,例如宮廟組織。所以,當檢視美國那些「劣勢種族」議題及數據時,就以臺灣的「劣勢族群」來比擬,即可收到相同的結論真相。

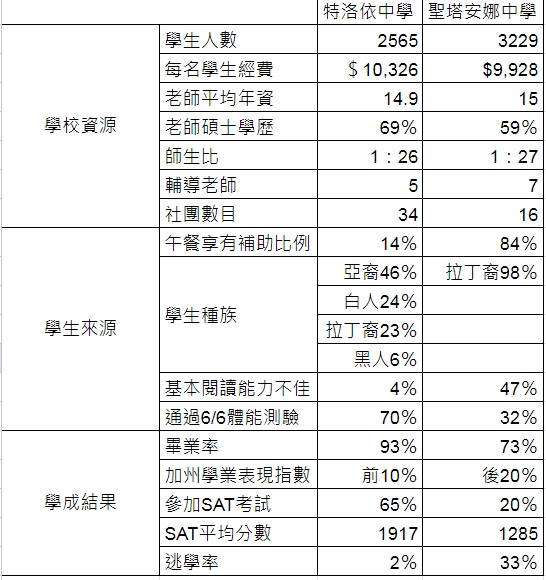

我們借鏡的例子是特洛依中學與聖塔安娜中學,分別從學校資源、學生來源、學成結果來比較。一樣,相信在看到兩所學校的種種數據後,您一定可以聯想到,在臺灣能夠依樣比喻的學校。版主又想起某位好友說的:「xx國中(在台北市士林區)根本就是明仁會先修班啊!」其實,沒有他說的那麼誇張啦!但因為他唯一的寶貝女兒當初戶籍在那個學區,所以緊張個半死,拚命找其他學區房。真要說明仁會先修班,要那個國中的體育班才是。

由圖中可以看出,在學校資源方面,兩所學校其實是差不多的。不論是人均經費、師生比,老師年資,幾乎都在伯仲之間,碩士學歷的教師比例也不至於懸殊。唯一差距比較大的是社團數目,但社團數目其實並不取決於校方資源,而是取決於學生(及家長)類型。有錢的家長,有更充裕的經濟,去資助小孩的社團活動;而窮人的小孩,可能課餘時間必須要去打工補貼家用,或待在家照顧老弱病殘的長輩。一來一往之間,兩條不平行的人生路線,越離越遠。

就跟《暗黑真相網》常著墨的兩性議題一樣,通常「你是誰」(Who you are)就決定了七、八成以上的把妹結果,跟你的把妹技巧無關(聽到了嗎?智障們,別再浪費錢去參加什麼把妹課程了!)同理,「你爸爸是誰」往往就大比例決定了,小孩日後的能力和成就極限,誤差區間絕對不會太大。三級貧戶翻身成為瑞士洗錢大戶的傳奇,除了原本就是特例外,也早已成為了時代的過去。「黑手變頭家」的勵志故事,也都成了過往雲煙。現代有錢人家的小孩,有越來越多的「優勢堆疊」,而窮人家的小孩則必須面對逾加惡劣的「劣勢堆疊」,再怎麼理想的教育資源,也完全無法彌補貧窮對小孩的負面影響,真的不要不信。

再從兩校的學生組成,就完全可以看出,「機會鴻溝」更多來自於小孩入學前所經歷的一切,而非教育資源(學校)所給予的影響。有些父母帶來機會資源,有些父母帶來絆腳挑戰。「窮人子弟能靠教育翻身」的佳話,已成如幻覺般的神話,他們如今一直在一個不斷下滑的電梯中,逆向掙扎往上。更殘酷的是,當今的小孩不僅要「靠爸」決勝負,有統計數據甚至指出,如果把祖父母的教養(資源)納入考量,當代小孩的「階級隔離」就更為巨大。

當然,我們完全無法排除,可能尚有某些未測量的變故,足以影響父母資本與後代成就之間的相關性。但眼前鐵錚錚的數據,也完全騙不了人。隨著所得分配與財富分配的懸殊不斷擴大,家庭背景對於一個人最終經濟成就的影響,遠遠大於過去,而且將持續很長的時間。優勢家庭的小孩不論在起跑點或最終的成就,都將遙遙領先劣勢家庭的小孩。除了上一集說過的「財務緩衝墊」和「人脈舉薦」外,優勢家庭的小孩,還擁有「安全氣囊」的功能。一項哈佛大學長達四十年的研究指出,優勢家庭少年吸毒及酗酒的情況,其實比貧窮家庭的少年還普遍;但差別在於,優勢家庭的「安全氣囊」,能大大減少這些負面事件的影響。誠如《暗黑真相網》所說,如果不是因為